顔が浮腫む、足が浮腫むなど困って不安になる方

見えるのではないでしょうか?

腎臓が悪くて透析になるの!?

とより不安になるかもしれません

今回は浮腫に対する皆さんがお持ちの疑問に答えます

✔️今回以下の疑問にお答えします

- そもそも浮腫とは何?

- 浮腫む原因は何?

- すぐ病院いくべき?

- すぐできる対処法は何かある?

✔️早速、上記の疑問に対する答えを示します

- 血管の中と外の圧のバランスが崩れることで、むくみは生じます

- 高齢の方で多いのが塩分の取りすぎ。臓器別では心臓、腎臓、肝臓の病気など。

- 息苦しい、尿が出ないなどの症状があれば早急に病院へ行きましょう

- 塩分を控える、適度な運動を行う、弾性ストッキングを履く

✔️このブログでわかること

浮腫む原因は様々あり、きちんと検査を受けて原因を調べて適切な

治療を受ける必要があることがわかります

✔️このブログを書いている私の説明

この記事を書いている私は、慢性腎臓病の患者様15年以上みていて、

腎臓専門医と透析専門医として診療に当たっています

現在は慢性腎臓病の患者さんの治療や腹膜透析の外来を行っています

早速、本題に入っていきましょう

1、そもそも浮腫(むくみ)とは何?

そもそも浮腫とは、体内の水分バランスが崩れることで、

体の組織の間に余分な水分が溜まってしまう状態を指します。

一時的なものから、重大な病気のサインまで、

様々な原因で起こることがあります。

2、浮腫む原因は何?

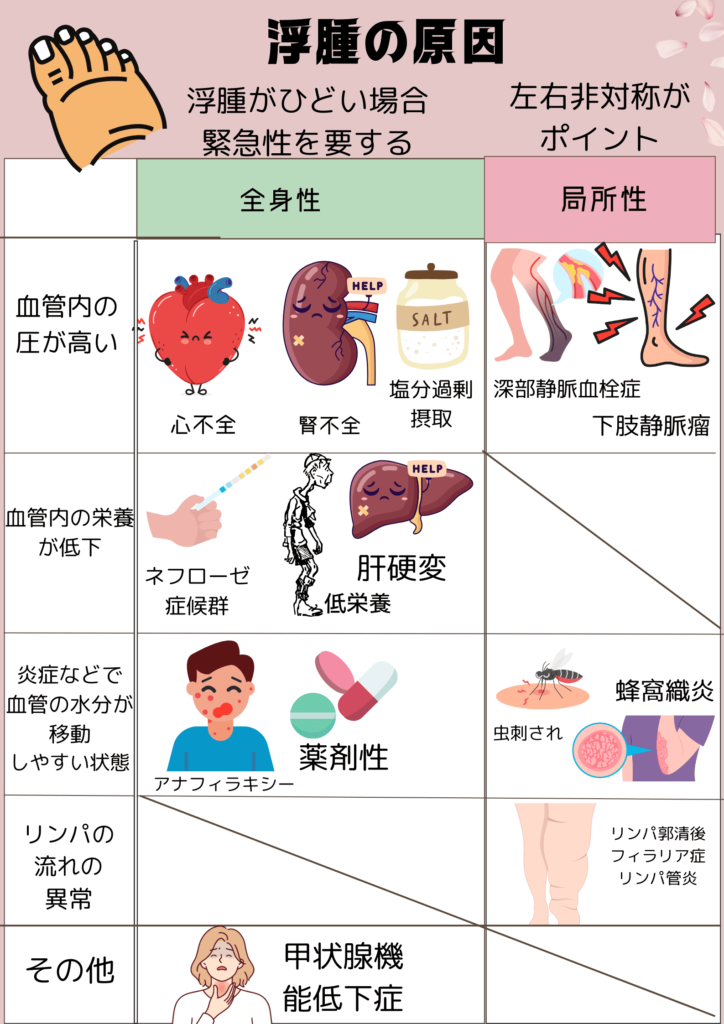

浮腫む場所と機序によって原因を分類できます

<浮腫む場所>

全身性・・・全身どこでも浮腫が出る

局所性・・・一部分だけでに浮腫が出る

例;長時間のフライトなどで同じ姿勢をとると足が浮腫むのは局所性です

腎臓が悪いんでしょと思う方多いかもしれませんが

肝臓や心臓なども原因となり得ます

浮腫の原因をまとめた図です。ご参照ください。

ここからは原因別に病気を紹介していきます

2-1|毛細血管の中の圧が上がることで起こる浮腫

<全身性>

- うっ血性心不全⇨血液を全身へ送れなくなることで、浮腫がでます

- 腎不全→尿が出なくなり、体に水分が貯まる状態です

- 塩分過剰→塩を多く取りすぎると血管に水分を溜め込みやすく、結果浮腫へ繋がります

<局所性>

- 深部静脈血栓症;ロングフライト症候群とも言いますが、長時間動かないことで足に血栓ができて血流が滞り、浮腫が起こります

- 麻痺;動かせないことで、血流が悪くなり浮腫が起きてきます

- 下肢静脈瘤;立ち仕事が多い方で、足にミミズばりのような血管が浮き出ているものを足の静脈瘤と呼びます。静脈瘤は血液の流れが悪く血管から水分が染み出してむくみになります

2-2| 血管内の栄養(アルブミン)が低下して起こる浮腫

- 肝硬変でアルブミン(体の栄養となるタンパク)を作ることができなくなっている状態です。血管の中にアルブミンがないと水分がひきこめず浮腫が出てきます

- ネフローゼ症候群→大量に蛋白尿が漏れ、アルブミンが低下して肝硬変と同じ様にで浮腫をきたします

ともに、ひどいと胸やお腹にも水が溜まってきます。

早急な治療が必用です。

2-3| 甲状腺機能低下症

- 血管の外の間質と呼ばれる場所の水を引っ張り込む力が強く、血管から水分が漏れてきます

- 浮腫のほか、体重増加、便秘、疲労感、食欲低下などがあります

- よくある症状として、瞼が重いと言われて来院され、甲状腺機能を調べると低下症が見つかるケースがあります

- 甲状腺ホルモンの内服治療が必要です

2-4|炎症などにより血管から水分が漏れやすくなる浮腫

サイトカインと呼ばれる炎症を起こす物質が、血管から水分を漏れやすくします

全身性

- アナフィラキシー(コロナワクチンで話題になったアレルギーのひどい状態)

- 薬剤性;ロキソニンなどの痛み止めも起こり得ます

局所性

- 虫刺され

- 蜂窩織炎→皮膚の感染症(感染した部分中心に赤く腫れた状態になる)

2-5|リンパ管の問題

リンパ郭清後 ;乳がんの手術後にリンパ切除をすると、リンパ浮腫が起こりやすくなります

次から浮腫がある患者さんに対して、一般的に病院で行う検査を説明します

2-6| むくみの検査方法

2-6-1| 問診

- むくみの発症時期はいつからか

- 浮腫のある場所や左右に差がないか

- 1日の中で浮腫の変動があるか

- 生活習慣の確認(デスクワーク?よく動く?など)

2-6-2| 身体診察

- むくみの程度の確認(全身か局所か?)

- 圧痕テスト(押して凹みが残るかどうか)

- 血圧、酸素飽和度、脈拍などバイタルサイン

2-6-3|必要に応じて行う検査

① 血液検査(基本的に当日かクリニックでも翌日には出る項目ばかりです)

- 腎機能検査

- 肝機能検査

- 甲状腺機能検査

- 血清アルブミン値

②. 尿検査

- タンパク尿の有無を確認します

- 尿量は減っていないか確認します

③ 画像検査(施設によってどこまでできるかは変わってきます)

- 胸部レントゲン(心不全を起こしてないか、胸水が溜まっていないかを見られます)

- 心臓超音波検査(心臓の機能や動き、弁の異常がないか)

- 下肢静脈エコー (血栓の確認をします)

4、早めに医療機関を受診すべきケース5選

- 急激なむくみの出現

- 強い痛みを伴うむくみ

- 息切れや動悸を伴っている場合

- 尿量が減っている

- 体重が短期間で増えている

✔️私の外来でのとある患者さんの例を紹介

大晦日から体重が10kg増えてしまったと

言って来院した方がいました。

胸に水も溜まっており、会話をするのも苦しくて

やっとという方で、非常に緊急性が高かったです

結果的には大量の蛋白尿が出ており、

ネフローゼ症候群という状態で入院治療になりました

5、浮腫を改善する対処法5選

1. 適度な運動を心がける

軽いウォーキングやストレッチなど、無理のない運動を毎日続けることで、血行が促進され、むくみの解消に効果的です。

誰でも簡単いできる運動;かかとの上下運動、 つま先立ち、足首の回転運動

2. マッサージで血行促進

足首から太もも方向へ、優しく押し上げるようにマッサージすることで、溜まった水分の排出を促します。入浴時に行うとより効果的です。

3. バランスの良い食事

– 塩分を控えめに(1日6グラムを目標に)

– カリウムを多く含む食品(バナナ、トマト、ほうれん草など)を積極的に摂取

– 水分を適度に摂取(1日1〜1.5リットル程度)

4. 圧迫療法の活用

着圧ソックスやストッキングの使用で、下半身の血行を促進させます

5. 休息時の足の位置

仕事中や睡眠時は、足を心臓より高い位置に上げることで、血液の戻りを促進します。

✔️患者さんに結構多く見られる原因

ご高齢になる程、「浮腫むんです」と言われて外来に来られるケース多いです。

多くは、塩分取りすぎです。お味噌汁、漬物、梅干し、お醤油・・・と塩分が多いものをどうしても取りがちですまた、高齢の方は動かずテレビをじっと見ているなんてことも多いです.

塩分を減らす方法について紹介したブログもご参照ください

まとめ

- 浮腫が起こる原因は色々な病気が原因になります

- 局所性に起こるものから、全身性に起こるものと機序によって原因が分かれます

- 息苦しさや急激な体重増加を認めた場合は早めに医療機関へ受診をしましょう

- 浮腫が気になる場合、まず塩分を控え、適度な運動や弾性ストッキングを使ってみることを勧めます

コメント